Vetro dicroico: dalla Coppa di Licurgo alla NASA

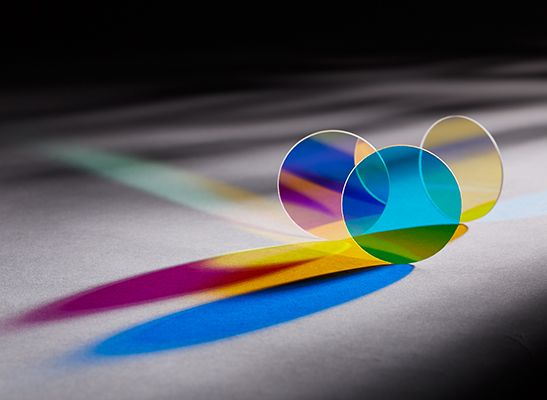

👨🏻🚀 Ti sarà senz’altro capitato di vedere dei ciondoli e oggetti di design fatti di un vetro dai colori cangianti che variano a seconda del lato di esposizione alla luce. Questo materiale prende il nome di vetro dicroico. Scopriamone di più!

Ti sarà senz’altro capitato di vedere dei ciondoli e oggetti di design fatti di un vetro dai colori cangianti che variano a seconda del lato di esposizione alla luce. Questo materiale prende il nome di vetro dicroico e la sua invenzione è stata erroneamente attribuita alla NASA che fra gli anni '50 e '60 lo ha adoperato per viaggiare nello spazio sottoforma di filtri per le sue apparecchiature. Il manufatto più antico fatto in vetro dicroico risale al IV secolo d.C. ed è conosciuta col nome di “Coppa di Licurgo”. Scopriamo insieme la storia di una delle prime nanotecnologie della storia.

Cos'è un vetro dicroico?

Il vetro dicroico è un tipo di vetro che, a seconda della luce che lo irradia, mostra un colore diverso. Questo fenomeno prende il nome di “dicroismo”, dal greco δίχροος «di due colori», e si manifesta nelle sostanze cristalline birifrangenti (monoassiche) che hanno due valori estremi di assorbimento; ne derivano, quindi, due colorazioni diverse. Nasce dalla particolare composizione chimica del materiale che contiene micro-stati di ossidi metallici.

Attualmente il vetro dicroico si ottiene attraverso un processo di rivestimento multistrato, dove cristalli di quarzo e ossidi di metallo (titanio, alluminio, cromo etc.) vengono posti in una camera a vuoto e vaporizzati con un raggio catodico, condensandosi poi in forma cristallina su una superficie. Il materiale una volta condensato e lavorato a caldo, può essere usato allo stato grezzo.

A questo punto ti starai chiedendo se gli antichi Romani avessero una camera a vuoto e un raggio catodico per produrre il vetro dicroico. Per rispondere a questa domanda, proseguiamo con il nostro viaggio nel tempo e vediamo insieme la Coppa di Licurgo.

Coppa di Licurgo: storia e mitologia

Risalente al IV secolo d.C. e conservata al British Museum di Londra, la Coppa di Licurgo è l’unico manufatto romano in vetro dicroico ancora integro. E' di colore verde se la luce la illumina frontalmente e rosso se illuminata dal retro ed è un esempio di coppa diatreta: il vetro di questo tipo di coppe veniva scolpito e l’eccesso rimosso per lasciare una gabbia di vetro decorata.

La scena rappresentata narra di un episodio mitologico dove Licurgo, re dei Traci, attaccò Ambrosia, menade di Dioniso. Quest’ultima venne trasformata in vite e intrappolò Licurgo, punendolo per il suo comportamento. Sulla coppa vi sono le figure Dioniso e i suoi seguaci che deridono il re intrappolato dalla vite. Il trionfo di Dioniso su Licurgo potrebbe essere stato scelto come metafora della vittoria di Costantino sull’imperatore Licinus.

La chimica della Coppa di Licurgo

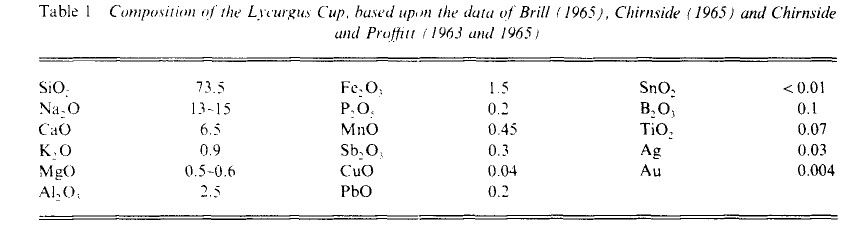

Numerosi studi sono stati condotti sulla Coppa per capire la composizione del vetro e risalire alla tecnica di fabbricazione usata dagli antichi romani. E’ a partire dagli anni ’50 che iniziano le analisi del vetro dicroico del manufatto; nel ’59 sono state individuate tracce di oro, argento e di altri elementi. Le analisi sulla chimica del vetro hanno individuato la composizione soda-calce-silice caratteristica dei vetri di numerosi utensili romani.

E’ solo nel 1962 che si è scoperta la natura del dicroismo del vetro, dovuto principalmente alla presenza di oro (40 ppm) e di argento (30 ppm). E’ sufficiente avere in dispersione oro e argento affinchè un vetro sia dicroico? La risposta è no. Studi successivi hanno, infatti, messo in evidenza che il colore della coppa dipendeva probabilmente dalla precisa concentrazione colloidale, dal diametro delle particelle, dalla variazione degli stati di ossidazione degli elementi in seguito al riscaldamento e al tempo di conservazione trascorso.

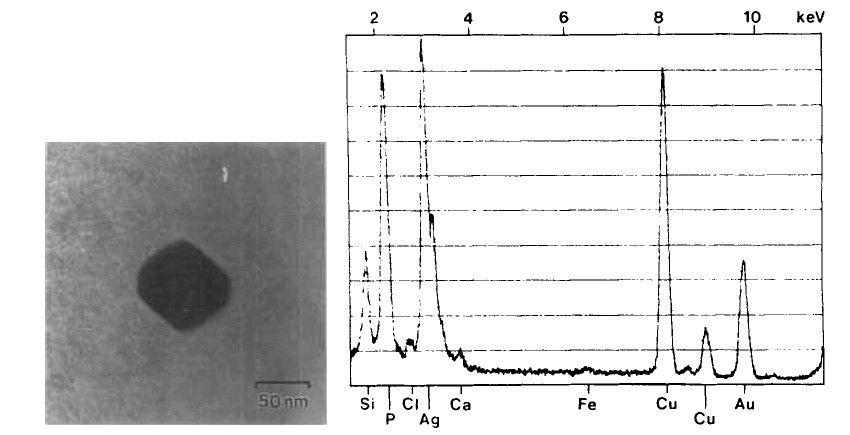

Negli anni ’80 avviene la rivelazione sulla natura della colorazione del vetro della coppa. Dall’analisi di un frammento, grazie alla microscopia elettronica ,TEM, si evince la presenza di una minuscola particella di metallo che i raggi X rivelano essere una lega argento-oro (7:3), con circa 10% di rame.

Si parla, quindi, di colloidi nucleati mediante trattamento termico da un vetro con gli elementi uniformemente distribuiti in soluzione. Vi sono sia atomi che ioni di rame, argento e oro in soluzione quando il vetro ad alta temperatura si scioglie, la riduzione degli ioni avvia la crescita dei colloidi. La reazione di formazione di questa lega potrebbe essere stata possibile grazie al calore adoperato per la lavorazione del vetro e catalizzata da residui di magnesio e antimonio, quest'ultimo molto utilizzato all’epoca dei romani. Si è riscontrata anche una certa quantità di NaCl che, in aggiunta di alogenuri ad alte temperature, favorirebbe il colore intenso del rosso rubino.

Quindi, una serie di fattori (non tutti volontari) hanno contribuito alla realizzazione della coppa di Licurgo. Rispetto alle tecniche di esecuzione, si pensa ad un lavoro di intaglio meticoloso effettuato da più laboratori di vetro ma restano tuttavia ancora incerte le dinamiche di produzione data la scarsa disponibilità di altri manufatti del genere, ma una cosa è certa: i metalli venivano aggiunti al vetro allo stato fuso. Il vetro della coppa di Licurgo rappresenta uno dei primi esempi di nanotecnologia adoperata in maniera meticolosa ed eccellente.

La NASA e il ritorno all'arte

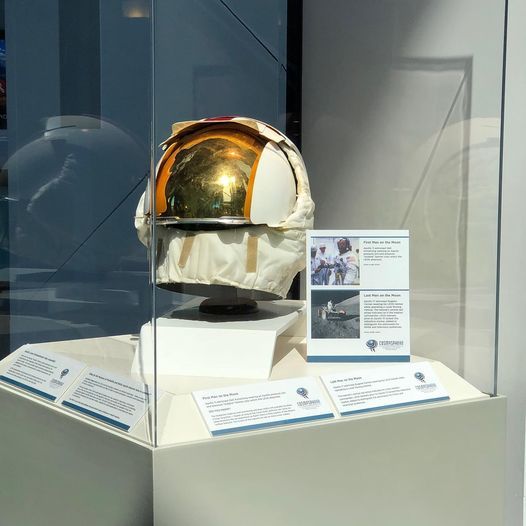

Diversi sono stati gli scopi della NASA per quanto riguarda questo materiale. Negli anni ’50 e ’60 il vetro dicroico assume una valenza protettiva per la vista degli astronauti; i metalli situati nel vetro dicroico fungono da filtro contro le radiazioni nocive della luce solare, sia per la vista che per la preservazione dei sensori delle navicelle spaziali riflettendo le radiazioni. La tecnica di produzione della NASA si differenzia da quella degli antichi Romani poiché i metalli non vengono aggiunti tramite la fusione del vetro ma applicati alla superficie solida sottoforma di pellicola (derivata dal vapore condensato) con dei fasci di elettroni in una camera a vuoto. Il processo si esegue numerose volte fino ad ottenere un rivestimento efficiente.

La riscoperta del vetro dicroico da parte della NASA ha dato il via alla sua diffusione: numerosi sono gli arredi e i suppellettili realizzati in vetro dicroico dagli anni ’80 in poi. Si potrebbe dire che questo materiale abbia fatto un lungo viaggio nel tempo, finendo perfino nello spazio, ritornando alla fine al mondo dell’arte.

Andreana Balsamo

Bibliografia e Sitografia

- D.J. Barber, I.C. Freestone, An investigation of the colour of the Lycurgus Cup by analytical transmission electron microscopy, in Archeometry, vol. 32, 1990, pp. 33-45, DOI:10.1111/j.1475-4754.1990.tb01079

- Freestone, Ian, Meeks, Nigel; Sax, Margaret; Higgitt, Catherine, The Lycurgus Cup - A Roman Nanotechnology (PDF), in Gold Bulletin, vol. 40, n. 4, Springer, 2007, pp. 270-277, DOI:10.1007/BF03215599

- https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20120010450/downloads/20120010450.pdf (consultato il 24/05/2023)

- https://www.treccani.it/vocabolario/dicroismo/ (consultato il 24/05/2023)

Ti è piaciuto l'articolo?

BioDaily.it non riceve alcun contributo pubblico né ospita alcuna pubblicità, quindi si sostiene esclusivamente grazie alle donazioni dei lettori. Ti ringraziamo qualora tu volessi fare una donazione al nostro progetto, puoi farlo cliccando su questo messaggio.

BioDaily.it non riceve alcun contributo pubblico né ospita alcuna pubblicità, quindi si sostiene esclusivamente grazie alle donazioni dei lettori. Ti ringraziamo qualora tu volessi fare una donazione al nostro progetto, puoi farlo cliccando su questo messaggio.