Sangue: alla scoperta degli elementi figurati

🩸 In questo nuovo articolo dedicato alla rubrica #bloodyfacts approfondiremo le caratteristiche del sangue ponendo la lente d'ingrandimento sui suoi componenti!

In questo nuovo articolo dedicato alla rubrica #bloodyfacts approfondiremo le caratteristiche del sangue ponendo la lente d'ingrandimento sui suoi componenti.

Gli elementi figurati

Gli elementi figurati costituiscono il 45% circa del sangue. Sono così definiti in quanto alcuni di essi non sono vere e proprie cellule nel senso stretto della definizione. Tra essi distinguiamo:

- Eritrociti (globuli rossi), caratterizzati da tipica forma di disco biconcavo e privi di nucleo. Sono deputati al trasporto di ossigeno e dell’anidride carbonica, sono ricchi di emoglobina e dunque sono molto pesanti, hanno un’emivita di 4 mesi. In un microlitro di sangue ci sono circa 5 milioni di eritrociti;

- Leucociti (globuli bianchi), privi di colore e responsabili della difesa immunitaria. Sono molto vari e la distinzione dei vari tipi cellulari in percentuale è chiamata formula leucocitaria. Nella fattispecie, in base alla presenza o meno di granuli, si distinguono in: granulociti (dotati di granuli) ed agranulociti (privi di granuli). I primi comprendono i neutrofili, gli eosinofili ed i basofili, mentre i secondi comprendono i linfociti. Poi, abbiamo i monociti che sono quelli meno rappresentati;

- Piastrine, piccoli elementi che scatenano la coagulazione quando il sangue viene a contatto con sostanze esterne. Esse sono gli elementi figurati più leggeri e assieme ai leucociti sono responsabili della difesa dell’organismo.

Eritrociti

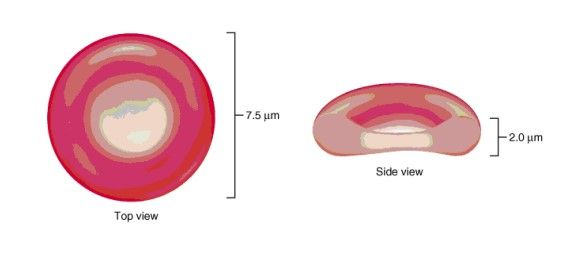

Gli eritrociti sono derivati cellulari a forma di disco biconcavo che contengono esclusivamente emoglobina.

Analizzando uno striscio di sangue ed osservandone gli eritrociti possiamo notare una parte centrale avente un leggero pallore, questo perché essendo essa più schiacciata presente meno emoglobina; gli eritrociti normali presentano un pallore centrale pari ad 1/3 del loro diametro.

Essi sono prodotti dal midollo osseo, tessuto in continua attività mitotica, in un processo noto come eritropoiesi, e perdono nucleo e organuli per fare spazio all’emoglobina. Sono caratterizzati da dimensioni molto piccole (7-8 micrometri di diametro e 2 micrometri di spessore) dato che un elemento piccolo si inserisce più facilmente nei vari distretti. La loro sintesi è regolata dall’eritropoietina, un ormone prodotto a livello renale. Tutti gli eritrociti circolano liberamente e hanno un'emivita di 3 mesi, successivamente sono "catturati" dalla milza e subiscono il processo di eritrocateresi (distruzione fisiologica) per permetterne il ricambio, dato che non effettuano mitosi.

Strutturalmente parlando sono caratterizzati da una membrana plasmatica lipoproteica ed estremamente plastica, la cui superficie esterna presenta glicoproteine e glicolipidi che determinano i gruppi sanguigni, mentre sulla superficie interna troviamo actina e spettrina che garantiscono resistenza, durevolezza e felssibilità. Tale membrana ha una superficie di 128 micrometri quadrati ed un volume di 80-98 micrometri cubi (chiamati, per convenzione, femtolitri). Ovviamente, al suo interno, presenta un citoplasma contenente emoglobina presente al massimo in una quantità di 32 microgrammi per eritrocita.

I globuli rossi sono distinti, inoltre, dalla presenza di sistemi enzimatici che proteggono l’emoglobina dall’ossidazione permanente e dalla denaturazione ossidativa. Il loro metabolismo è mantenuto con una glicolisi anaerobia utilizzando ATP.

Il loro compito è quello di trasportare ossigeno ed anidride carbonica. La canonica forma a disco biconcavo si è sviluppata durante l'evoluzione perché è la più vantaggiosa. Difatti, grazie a questa morfologia:

- l'eritrocita è molto più flessibile e si adatta ai capillari;

- la perdita degli organelli consente la presenza di una maggiore quantità di emoglobina;

- le dimensioni ridotte e la numerosità consentono l'ottimizzazione del rapporto tra superficie e volume per lo scambio dei gas.

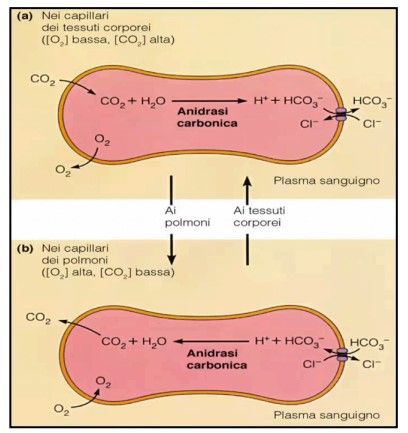

All'interno del citoplasma degli eritrociti vi sono circa 280 milioni di molecole di emoglobina (Hb), la cui funzione è quella di prelevare l'ossigeno a livello dei polmoni e rilasciarlo in corrispondenza dei tessuti, scambiandolo con l'anidride carbonica.

In particolare, lo scambio di ossigeno avviene in base alle pressioni parziali per diffusione. Nei capillari prossimi ai tessuti c’è una bassa pressione parziale di ossigeno e un’alta pressione parziale di anidride carbonica, quindi l’ossigeno tende ad uscire dall’eritrocita e l’anidride carbonica tende ad entrare. Al contrario, nei polmoni, dove la pressione parziale di ossigeno è alta e quella dell'anidride carbonica è bassa, l’ossigeno tende ad entrare nell’eritrocita e l’anidride carbonica tende ad uscire (ed essere emessa con l’espirazione).

Giovanna Spinosa

Fonti

Ti è piaciuto l'articolo?

BioDaily.it non riceve alcun contributo pubblico né ospita alcuna pubblicità, quindi si sostiene esclusivamente grazie alle donazioni dei lettori. Ti ringraziamo qualora tu volessi fare una donazione al nostro progetto, puoi farlo cliccando su questo messaggio.

BioDaily.it non riceve alcun contributo pubblico né ospita alcuna pubblicità, quindi si sostiene esclusivamente grazie alle donazioni dei lettori. Ti ringraziamo qualora tu volessi fare una donazione al nostro progetto, puoi farlo cliccando su questo messaggio.