I Protisti

🦠 Sentiamo molto spesso parlare di microrganismi come batteri e Archea ma solo in pochi hanno sentito parlare dei Protisti. Scopriamoli insieme!

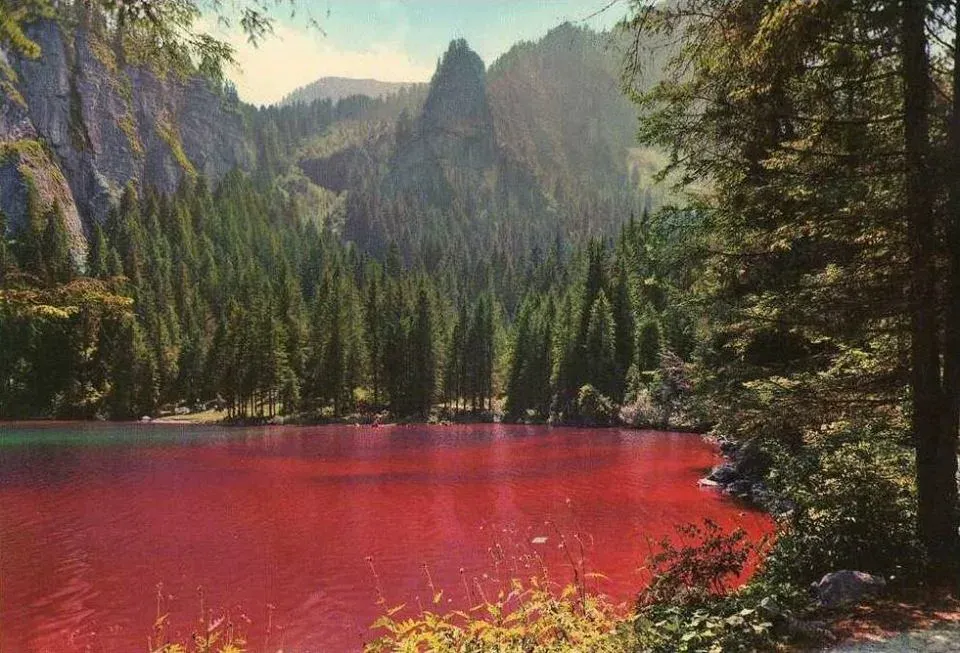

Sentiamo molto spesso parlare di microrganismi come batteri e Archea ma solo in pochi hanno sentito parlare dei Protisti. Essi sono presenti nella maggior parte degli ambienti acquatici e in questi ultimi anni stanno trovando numerose applicazioni in ogni settore, dall'industriale all'ambientale! Purtroppo ad oggi non sono molto conosciuti o studiati, eppure sono collegati a fenomeni come il caso del "Lago Rosso" di Tovel e il "Lago Rosa" in Australia.

Definizione

I Protisti sono organismi unicellulari eucariotici.

Cosa significa?

- “unicellulari” significa che sono costituiti da una singola cellula;

- “eucariotici” che hanno tutte le caratteristiche di una cellula eucariotica.

Dove li possiamo trovare?

Nella maggior parte dei casi sono acquatici, quindi vivono dovunque ci sia una piccola goccia di acqua allo stato liquido, ad esempio nelle acque dolci quindi fiumi, laghi, stagni, ruscelli, pozzanghere di acqua piovana.

Oppure possono vivere in acqua salata quindi mari, oceani, o nell'acqua salmastra come la foce dei fiumi.

Altri ancora vivono nei fluidi corporei degli altri organismi come endosimbiotici.

Altri ancora vivono nel terreno umido, perché anche nel terreno c’è una piccola quantità di mezzo liquido.

Principali gruppi

I principali gruppi che rientrano in questo termine sono:

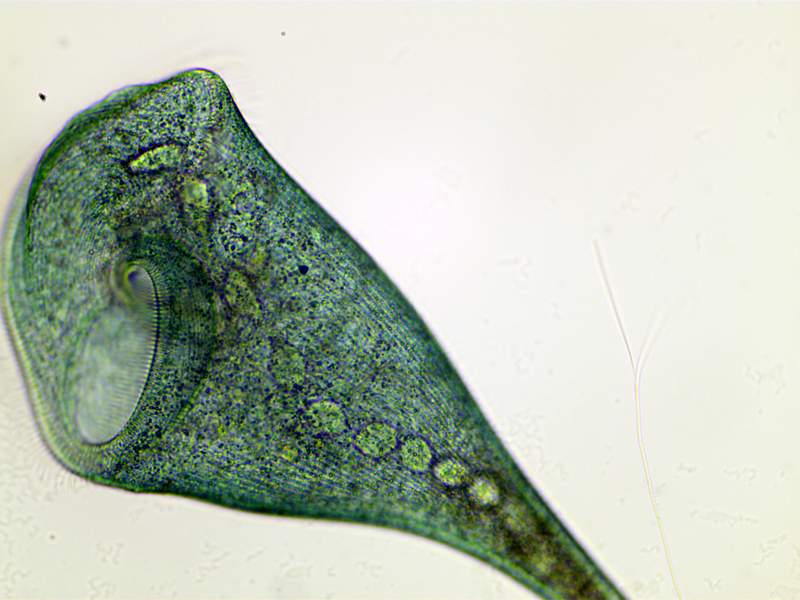

- Le alghe unicellulari o microalghe, che sono fotosintetiche;

- I funghi unicellulari, eterotrofi e, generalmente, eterotrofi per assorbimento delle sostanze organiche;

- I protozoi, anche questi come i funghi sono eterotrofi ma a differenza di questi ultimi sono eterotrofi per ingestione, non per assorbimento.

Varietà all’interno dei gruppi

Movimento

Alcuni gruppi di protisti comprendono soltanto cellule immobili cioè prive di movimento invece altri gruppi comprendono cellule dotate di movimento. In quest’ultimo gruppo possiamo distinguere movimento ameboide, battito ciliare oppure battito flagellare, tipico dei protozoi flagellati.

Riproduzione

La maggior parte dei protisti si riproduce per via asessuata, questa include:

- Scissione binaria, in cui una cellula si divide in due cellule figlie;

- Scissione multipla (schizogonia), in cui una cellula si divide in tante cellule figlie;

- Gemmazione, in cui si forma una protuberanza citoplasmatica che una volta cresciuta si stacca dalla cellula madre e dà origine ad una cellula figlia;

- Produzione di spore.

Altri possono invece riprodursi per via sessuata.

Importanza nell’evoluzione

I Protisti vengono spesso definiti come i principali artefici dei due più grandi salti evolutivi che si sono verificati nel corso dell’evoluzione della vita sulla Terra.

Il primo, in ordine temporale, è la conquista da parte della cellula dell’organizzazione cellulare eucariotica. Questa teoria viene sostenuta in quanto i Protisti oggi viventi sono simili alle prime cellule eucariotiche formate secondo la teoria endosimbiotica.

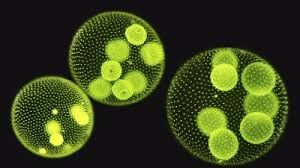

Il secondo grande salto evolutivo è il passaggio dall’unicellularità eucariotica alla pluricellularità eucariotica, questo perché alcuni protisti hanno un’organizzazione coloniale (Volvox) e questo rappresenta l’anello di congiunzione.

Utilità

Bioindicatori

I Protisti possono essere utilizzati come bioindicatori. I bioindicatori vengono utilizzati in campo ambientale, generalmente per conoscere lo stato di salute di un habitat, un fiume, un lago, uno stagno, un ruscello o una porzione di mare.

Degli esempi in tal senso sono:

- Protozoi ciliati utilizzati negli impianti di depurazione: attraverso la misurazione della concentrazione di determinate specie di protozoi ciliati si riesce a determinare lo stadio di avanzamento e l’efficienza di un processo di depurazione delle acque reflue;

- Fioriture algali: fenomeni stagionali determinati o dall'aumento di temperatura dell’acqua e/o dalla sua eutrofizzazione (comparsa di sostanze inquinanti contenenti macroelementi come azoto e fosforo). In queste condizioni si ha una crescita improvvisa e incontrollata di cellule di protisti di natura algale. Il primo effetto visibile è la variazione del colore dell'acqua che diventa di rossa, gialla, marrone o nera, a seconda del tipo di pigmento presente nelle cellule del protista.

Degli esempi famosi di fioriture algali sono il Lago di Tovel, in Italia, e il Lago Hillier, in Australia.

Il Lago di Tovel – il caso del mancato arrossamento delle acque

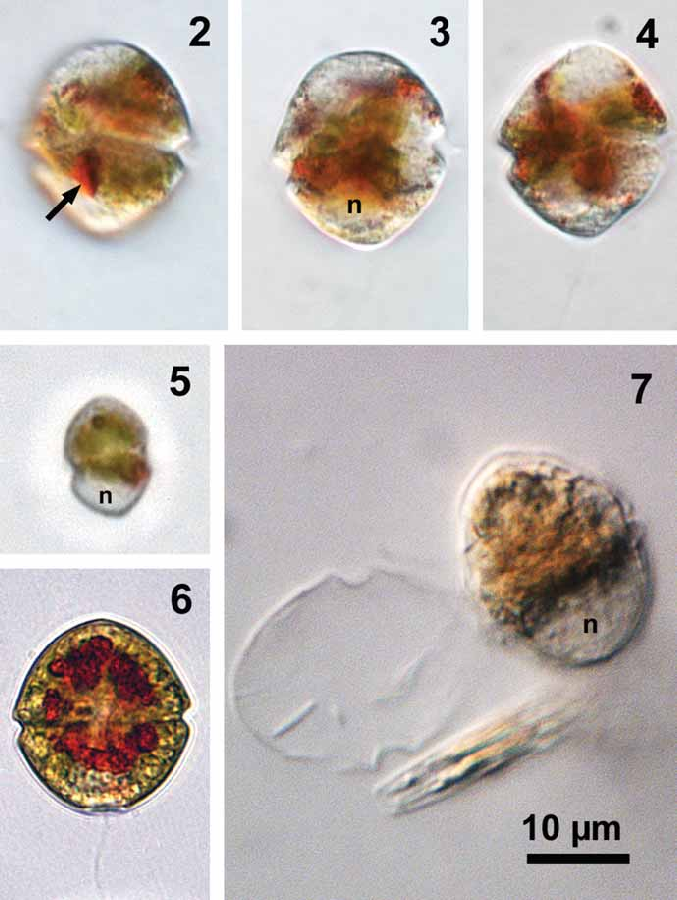

Il Lago di Tovel acquistò fama a livello internazionale intorno alla metà del secolo scorso a causa del fenomeno di arrossamento delle sue acque che si verificava nelle ore centrali della giornata nel periodo più caldo della stagione estiva come conseguenza di un’alga unicellulare, il Glenodinium sanguineum.

Dopo il 1964, anno dell’ultima fioritura estiva, iniziò un intenso dibattito sulle possibili cause del mancato arrossamento delle acque del lago. A questo scopo è stato fondato il progetto SALTO che prevedeva la costituzione di una équipe capace di fornire una spiegazione scientifica condivisa del fenomeno dell’arrossamento e delle cause che hanno portato alla sua scomparsa.

Il progetto ha consentito di applicare un approccio coordinato e multidisciplinare a un problema ambientale, e in particolare di indagare i principali fattori potenzialmente in grado di inibire la proliferazione dell’alga.

Il colore rosso delle acque è stato spiegato tramite uno studio pubblicato nel 2006 ed effettuato da Rita Frassanito, Ines Mancini e Graziano Guella, per cui è stato analizzato il metabolismo secondario delle specie dinoflagellate riconducibili al G. sanguineum.

Il G. sanguineum è in realtà uno “species complex” di almeno tre specie sorelle che, anche se apparentemente molto simili dal punto di vista morfologico, si differenziano per stagionalità ed esigenze ecologiche e inoltre si ritiene che solamente una di queste specie sia responsabile delle forti fioriture del passato, Gs-red, anche battezzata come Tovellia sanguinea sp., le specie che invece non determinano il colore rosso verranno chiamate genericamente in questo articolo Gs-green.

Tramite tecniche spettroscopiche è stato osservato che il carotenoide ritenuto responsabile dell’arrossamento era l’astaxantina, un carotenoide di colore rosso-violaceo, che nelle colture di specie di Gs-green era assente ma era presente in quelle di Gs-red. Quest’ultime per poter proliferare hanno bisogno di azoto e fosforo nell’ambiente in cui vivono, e questo è stato dimostrato da uno studio di Basilio Borghi, Flavio Corradini, Giorgio De Ros e Walter Ventura, sulla gestione del bestiame in alpeggio nella val di Tovel.

Questo studio è riuscito a dare una spiegazione convincente sulla possibile causa del mancato arrossamento del lago.

Negli anni in cui si avevano le fioriture algali, un gruppo significativo di animali si alimentava sui pascoli e rientrava per lunghi periodi (sino a 12 ore al giorno) in due stalle presso le quali si concentravano grosse quantità di deiezioni, le quali venivano in parte smaltite sui prati prossimi alle malghe, in parte scaricate direttamente nei corsi d’acqua che raggiungevano il lago nella Baia Rossa.

Dalla metà degli anni ’60 del secolo scorso questi animali sono stati gradualmente sostituiti da animali giovani che rimanevano permanentemente dispersi sui pascoli anche nelle ore notturne.

È stato ipotizzato che le deiezioni accumulate nella Baia Rossa durante il periodo estivo rappresentassero una fonte di fosforo indispensabile per l’evento della fioritura algale. Questo è stato poi confermato dal fatto che le zone di colore rosso si trovavano in corrispondenza delle sorgenti sotterranee alimentate da acque transitate in prossimità delle due malghe, mentre dove sono presenti sorgenti che raccolgono acque provenienti da bacini non interessati dall’attività zootecnica, non è stata segnalata la presenza di alghe rosse.

Le condizioni che negli ultimi decenni hanno caratterizzato il lago non sono in grado di innescare e sostenere consistenti fioriture algali come quelle alla base dei passati arrossamenti, per cui attualmente il fenomeno di fioritura algale del Lago di Tovel non è osservabile, tuttavia, ne restano le bellissime fotografie e testimonianze.

Montinaro Greta Maria

Fonti

- Appunti personali tratti dalle lezioni di Biotecnologie dei Protisti presso l’Università di Pisa tenute dal Professore Graziano Di Giuseppe

- Studio sul mancato arrossamento del Lago di Tovel - Il Progetto SALTO (2001-2004), di Basilio Borghi, Andrea Borsato, Marco Cantonati, Flavio Corradini & Giovanna Flaim – [https://www.researchgate.net/profile/Marco-Cantonati/publication/236209431_Studio_sul_mancato_arrossamento_del_Lago_di_Tovel_-_Il_Progetto_SALTO_2001-2004/links/00b49516fc87888c05000000/Studio-sul-mancato-arrossamento-del-Lago-di-Tovel-Il-Progetto-SALTO-2001-2004.pdf]

- Chimica e biologia a confronto: pigmenti e altri metaboliti secondari prodotti da dinoflagellati del Lago di Tovel, di Rita Frassanito, Ines Mancini & Graziano Guella - [https://www2.muse.it/pubblicazioni/5/actaB81s2/Vol_LagoTovel_035.pdf]

- Gestione del bestiame in alpeggio nella Val di Tovel, dinamica del flusso dei nutrienti verso il lago e arrossamento delle acque, di Basilio Borghi, Flavio Corradini, Giorgio De Ros & Walter Ventura - [https://www2.muse.it/pubblicazioni/5/actaB81s2/Vol_LagoTovel_004.pdf]

Ti è piaciuto l'articolo?

BioDaily.it non riceve alcun contributo pubblico né ospita alcuna pubblicità, quindi si sostiene esclusivamente grazie alle donazioni dei lettori. Ti ringraziamo qualora tu volessi fare una donazione al nostro progetto, puoi farlo cliccando su questo messaggio.

BioDaily.it non riceve alcun contributo pubblico né ospita alcuna pubblicità, quindi si sostiene esclusivamente grazie alle donazioni dei lettori. Ti ringraziamo qualora tu volessi fare una donazione al nostro progetto, puoi farlo cliccando su questo messaggio.