Biologia forense: la scienza contro il crimine

🥼 La biologia forense è una branca specialistica del settore scientifico applicato all’ambito investigative-forense. Conosciamola insieme!

L’applicazione della biologia molecolare alle scienze forensi si basa sul fatto che l’analisi del DNA di un individuo, ne consente l’identificazione. In particolare, le analisi vengono condotte a partire dalle tracce biologiche rilevabili su una scena del crimine, come ad esempio: capelli, sangue, sudore, saliva o liquido seminale.

Nella prima fase dell’indagine si raccolgono le suddette tracce biologiche da cui estrarre il DNA, motivo per cui, durante il sopralluogo giudiziario è importante fare la massima attenzione affinché non vengano alterate o contaminate le prove e la scena del crimine.

Il sangue e le tracce biologiche possono essere rinvenute sulla scena in forma liquida, semisolida, essiccata su substrato asportabile o essiccata su substrato non asportabile, inoltre, raramente sono presenti come tracce evidenti, quindi, quasi sempre non sono visibili ad occhio nudo.

Esistono particolari metodi che rendono osservabili anche le tracce ematiche latenti. I due principali sono test chimici che producono una reazione colorata visibile, e test che sfruttano la luminescenza.

Test chimici

I test chimici producono una reazione colorata visibile. Essi si basano su una reazione di ossidazione che avviene quando ad un cromogeno viene aggiunto un agente ossidante in presenza di un catalizzatore.

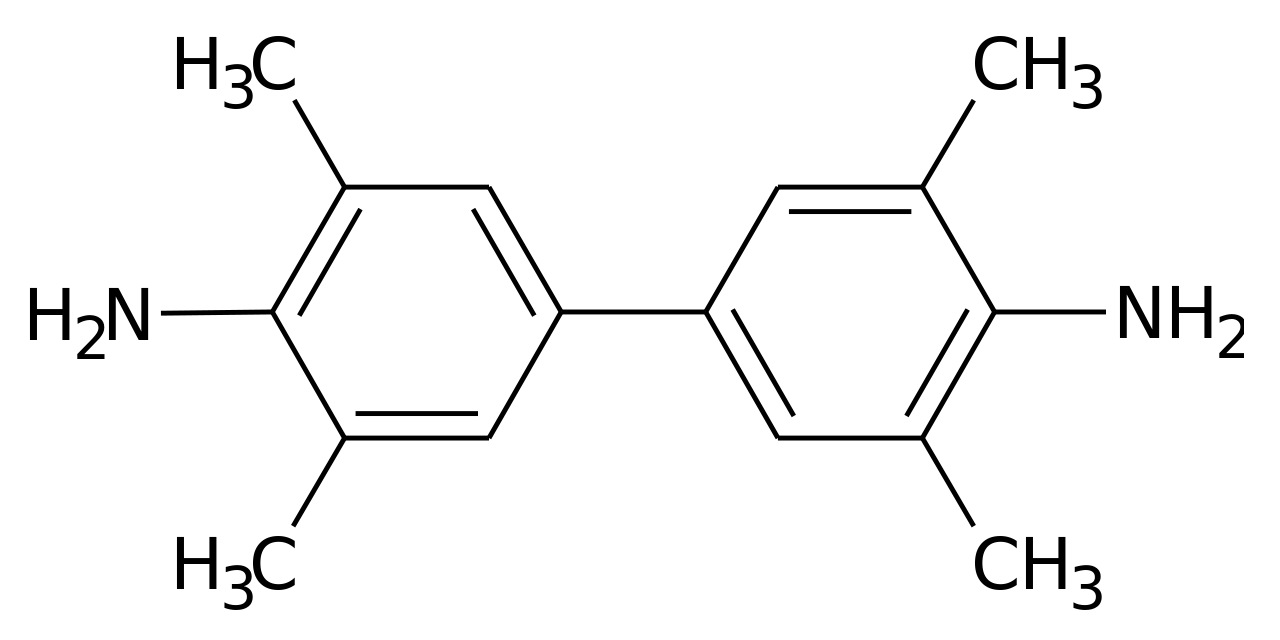

Il ferro eme è un classico catalizzatore che fa assumere una tipica colorazione osservabile a contatto con un cromogeno a cui sono stati aggiunti perossidi o altri agenti ossidanti, come toluidina o tetrametilbenzidina. Mentre, in passato, il test di Adler usava la benzidina, ma negli anni 70 si è scoperto che questa sostanza è cancerogena.

Ad ogni modo, una risposta colorata è rappresentativa di un risultato positivo, ossia di una traccia di sangue non osservabile ad occhio nudo. Successivamente, però, il risultato dovrà essere confermato con metodi più specifici e costosi.

Test che sfruttano la luminescenza

Questa tipologia di test è molto sensibile e consente di rilevare la presenza anche di minime quantità di sangue lavato o molto diluito, anch’essi però sono non specifici.

La luminescenza è un fenomeno per il quale una molecola emette una radiazione luminosa quando i suoi elettroni passano da uno stato eccitato ad alta energia, ad uno stato a bassa energia.

Se lo stato eccitato viene prodotto da una reazione chimica si tratta di chemiluminescenza, se è prodotto da una reazione biologica catalizzata enzimaticamente, è detta bioluminescenza.

Chemiluminescenza

Quando la transizione della molecola dal suo stato eccitato a quello fondamentale avviene ad opera di una reazione chimica che libera energia in quantità sufficiente all’attivazione della molecola emittente, nella maggior parte dei casi si tratta di una lenta reazione di ossidazione che decorre secondo il seguente schema:

CL ridotto + agente ossidante -> CL ossidato + fotone

Dove, la sigla CL indica una sostanza idonea a manifestare chemiluminescenza, cioè idonea ad emettere un fotone in seguito alla sua ossidazione, in presenza di un catalizzatore. Tra queste sostanze CL rientrano la lucigenina, la floresceina sodica e il luminol.

Specificamente, per l’identificazione di tracce ematiche latenti, si usa il luminol, sostanza altamente tossica che deve essere maneggiata con attenzione e in giuste quantità, poiché in eccesso, oltre ad essere tossico, è anche causa di eccessiva diluizione di una microtraccia biologica, alterando il campione.

Il luminol ci offre il vantaggio di identificare tracce diluite molte volte, ma ha lo svantaggio di produrre una luminescenza blu che dura solo per 30 secondi, dunque serve fotografare tempestivamente la zona sottoposta ad esame.

Affinché il luminol emetta luce blu deve reagire con un ossidante in presenza di catalizzatore, il ferro eme. Quindi, spruzzando il luminol su una traccia ematica in presenza di perossido di idrogeno, ovvero, l’agente ossidante, possiamo rilevare l’eventuale presenza di tracce di sangue non visibili ad occhio nudo sulle superfici in esame.

La reazione con il luminol avviene in vari step:

- In una soluzione alcalina il luminol esiste in equilibrio con il suo anione di carica pari a -2. L’anione può essere presente in più forme tautomeriche, una con le due cariche negative delocalizzate sugli atomi di ossigeno (forma enolica) e una con le due cariche negative delocalizzate sugli atomi di azoto (forma chetonica);

- Una molecola di ossigeno reagisce con la forma enolica, si forma così perossido ciclico; l’ossigeno in questione deriva da una reazione redox in cui sono coinvolti il perossido di idrogeno, l’idrossido di potassio e l’esacianoferrato III di potassio;

- Il perossido ciclico si decompone formando 3-amminoftalatoallo stato eccitato e una molecola di azoto;

- Quando 3-amminoftalato eccitato abbassa la sua energia fino a riportarla a quella dello stato fondamentale, viene rilasciato un fotone visibile come luce blu.

Il test del luminol è presuntivo, per cui se si ottiene un risultato positivo dovrà essere effettuato un test di conferma capace di definire se la traccia rilevata col luminol è effettivamente sangue o no.

I test confermativi sono prove microcristallografiche che consentono di determinare mediante l’uso di reagenti opportuni, la formazione di cristalli caratteristici indicativi di una traccia di sangue.

Giovanna Spinosa

Fonti

Ti è piaciuto l'articolo?

BioDaily.it non riceve alcun contributo pubblico né ospita alcuna pubblicità, quindi si sostiene esclusivamente grazie alle donazioni dei lettori. Ti ringraziamo qualora tu volessi fare una donazione al nostro progetto, puoi farlo cliccando su questo messaggio.

BioDaily.it non riceve alcun contributo pubblico né ospita alcuna pubblicità, quindi si sostiene esclusivamente grazie alle donazioni dei lettori. Ti ringraziamo qualora tu volessi fare una donazione al nostro progetto, puoi farlo cliccando su questo messaggio.