Biotutela dei beni culturali: la scienza che preserva il passato

🔍 l’archeologia è una vera e propria scienza in quanto effettua delle operazioni di studio, sperimentazione ed elaborazione dei risultati, che sono alla base del metodo scientifico. Scopriamola insieme!

In molti sono a conoscenza del fatto che l’Italia possieda un vasto patrimonio archeologico, spesso custodito in siti resi accessibili al pubblico visitatore, oppure conservato in musei o sale espositive. Invece, pochi sanno che l’archeologia è una vera e propria scienza in quanto effettua delle operazioni di studio, sperimentazione ed elaborazione dei risultati, che sono alla base del metodo scientifico.

Le diverse branche scientifiche sono ricollegate fra loro e così l’archeologia che, difatti, non prevede solamente l’esposizione dei reperti raccolti, ma si occupa anche di altri aspetti importanti, quali: lo studio del loro deterioramento da agenti biologici e lo studio della componente microbica, per trarre diverse conclusioni ed analisi che mirano a capire la provenienza geografica di un reperto.

In questo articolo approfondiremo alcuni di questi aspetti.

Biodeterioramento

il biodeterioramento è il fenomeno per cui alcuni organismi biologici, come microrganismi e licheni, crescendo su queste superfici le degradano in una certa entità.

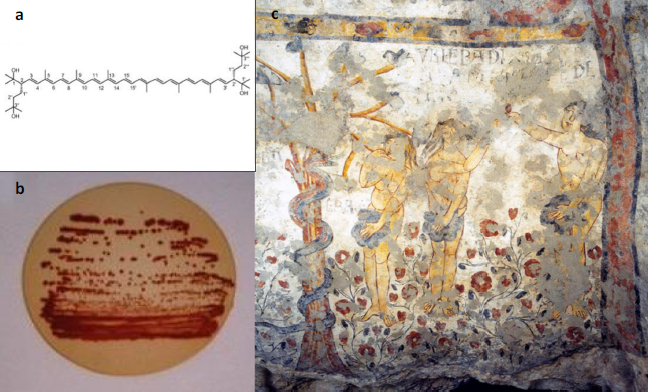

In particolare, essi crescendo su queste superfici, possono produrre acidi, enzimi e pigmenti, alcuni dei quali riescono ad insediarvisi per diverso tempo tramite la produzione di una “pellicola” microbica, detta biofilm. In questo caso, i più a rischio sono i quadri poiché, avendo una componente cartacea, qualora dovessero attecchire microrganismi cellulosolitici, ne degraderebbero la cellulosa.

In altri casi, non è una singola categoria microbica a contribuire a questo fenomeno, ma più microrganismi possono collaborare sinergicamente per produrre alcune molecole che saranno gradite ad altre specie microbiche.

Materiali vitrei, metallici o in pietra possono invece subire dei danni “chimici” perché alcune specie possono produrre acidi o portare alla cristallizzazione di alcuni sali, causando una decolorazione ed erosione del manufatto, produrre pigmenti coloranti indesiderati, oltre che a causare danni strutturali (pensiamo a delle colonne imponenti o costruzioni complesse) che risultano essere permanenti.

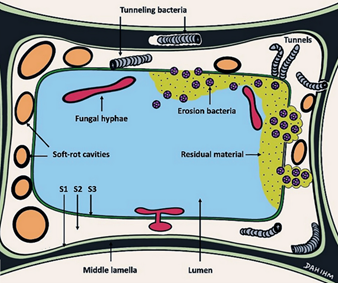

Addirittura, alcuni funghi possono penetrare all’interno di superfici, favorendo così un ingresso continuo di acqua e nutrienti, che può predisporre a ulteriori colonizzazioni microbiche.

Per esempio, molti cianobatteri possono colonizzare catacombe e ipogei e causare alcuni dei suddetti effetti . Altri invece, non si preoccupano molto della disponibilità di nutrienti, poiché possono usare molte molecole contenenti carbonio e azoto, è il caso degli Actinobacteria filamentosi che resistono molto bene agli stress di ossigeno e luce.

Ovviamente, i diversi materiali possono essere più o meno suscettibili in base alla loro natura e in base a quali microrganismi li colonizzano.

Neanche i resti ossei sono risparmiati, sebbene siano fra i reperti che meglio si conservano nel tempo (grazie alla presenza del collagene, una proteina che ne impedisce o ritarda la degradazione da parte dei batteri, ma anche grazie alla sua elevata compattezza).

Alcuni rimedi

I ricercatori hanno testato alcuni trattamenti per poter contrastare questo fenomeno. Per esempio, sono stati preparati estratti vegetali da due piante acquatiche, Polygonum senegalensis e Potamogeton crispus, che hanno mostrato un’attività antimicrobica potente.

Altri, invece, hanno ottenuto effetti promettenti utilizzando radiazioni UV per diversi minuti.

Patogeni archeologici

Sono sempre più i ricercatori che provano interesse nello studiare la componente microbica presente sui resti ossei umani (anche su mummie), al fine di comprendere eventuali relazioni o curiosità circa le malattie del passato che affliggevano gli esseri umani e quelle oggi presenti.

Gli studi microbiologici su reperti antichi (per esempio risalenti al paleolitico) forniscono informazioni sull’evoluzione dei patogeni delle malattie infettive attraverso l’analisi del DNA microbico, sequenziandolo per intero, poiché l’analisi dell’intero genoma fornisce informazioni più complete sui meccanismi di evoluzione e adattamento del patogeno, che sono informazioni cruciali per comprendere le infezioni emergenti e riemergenti.

Dunque, non ci resta che visitare le meraviglie archeologiche che il mondo ci offre, con uno sguardo più ampio e consapevole delle branche scientifiche che essa include.

MICROCOMICS

😉 Se ti è piaciuto quest'articolo, leggi anche: Il giallo che appassisce: il Cromato di Piombo dei Girasoli di Van Gogh

Fonti

- Back to the past: “find the guilty bug—microorganisms involved in the biodeterioration of archeological and historical artifacts”;

- Palaeopathology and genes: Investigating the genetics of infectious diseases in excavated human skeletal remains and mummies from past populations;

- Advances in Understanding Microbial Deterioration of Buried and Waterlogged Archaeological Woods: A Review.

Ti è piaciuto l'articolo?

BioDaily.it non riceve alcun contributo pubblico né ospita alcuna pubblicità, quindi si sostiene esclusivamente grazie alle donazioni dei lettori. Ti ringraziamo qualora tu volessi fare una donazione al nostro progetto, puoi farlo cliccando su questo messaggio.

BioDaily.it non riceve alcun contributo pubblico né ospita alcuna pubblicità, quindi si sostiene esclusivamente grazie alle donazioni dei lettori. Ti ringraziamo qualora tu volessi fare una donazione al nostro progetto, puoi farlo cliccando su questo messaggio.